DMLA

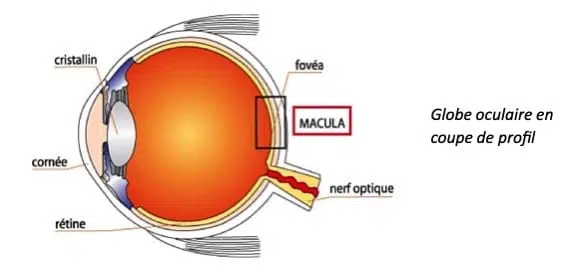

La DMLA première cause de déficit visuel chez les personnes âgées des pays industrialisés, est une affection qui touche la macula, petite région d’un à deux millimètres située au centre de la rétine et alimentée dans sa plus grande partie par les vaisseaux choroïdiens situés derrière l’écran pigmentée. C’est là qu’il y a la plus grande concentration en cellules visuelles, c’est pourquoi c’est la macula qui permet la vision fine pour lire, écrire ou conduire, le reste de la rétine assurant la vision beaucoup plus floue du champ visuel environnant.

Les interventions

Pour prendre en charge la DMLA, le traitement de référence est l’injection intra-vitréenne (IVT). Ce geste ciblé aide à stabiliser la maladie et à maintenir une meilleure qualité visuelle au quotidien.

Qu’est-ce que la DMLA ?

La DMLA, ou Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge, est une maladie de l’œil qui concerne les personnes de 50 ans et plus. C’est la première cause de malvoyance dans les pays développés : plus d’un million de personnes sont touchées en France.

La DMLA consiste en une destruction progressive des cellules visuelles de la partie centrale de la rétine, nommée la macula, qui assure la vision fine.

L’œil fonctionne comme un appareil photo : la lumière traverse les structures transparentes de l’œil – cornée, pupille, cristallin, corps vitré – et vient impressionner la rétine.

- La rétine est une couche de cellules sensibles à la lumière qui tapisse tout l’arrière de l’œil et où se forment les images.

- La macula est la partie centrale de la rétine, située dans l’axe optique, très dense en cellules visuelles et qui permet la vision fine

- La fovéa est la partie centrale de la macula, encore plus sensible

- Le nerf optique « transporte » les images formées sur la rétine jusqu’au cerveau où elles prennent un sens.

Quelle est la cause de la DMLA ?

On ne connaît pas la cause exacte de la DMLA, mais on sait que certains facteurs en augmentent le risque :

- L’âge : la DMLA augmente avec le vieillissement : 1 personne sur 100 est atteinte entre 50 et 55 ans, 10 personnes sur 100 entre 55 et 65 ans, 15 à 20 personnes sur 100 entre 65 et 75 ans, 25 à 30 personnes sur 100 au-delà de 75 ans.

- La prédisposition génétique : le fait d’avoir un parent atteint de DMLA augmente le risque d’en être soi-même atteint un jour.

- Le tabagisme multiplie par 2 ou 3 le risque de DMLA. Ce risque augmente avec la durée et le nombre de cigarettes par jour et diminue au fur et à mesure de la durée écoulée après l’arrêt du tabac.

- La lumière : la fréquence de la DMLA augmente avec le temps passé à l’extérieur et est diminuée par l’utilisation de chapeaux ou de lunettes de soleil, particulièrement lorsque ces mesures de protection sont utilisées tôt dans la vie.

- Les pathologies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle et l’athérosclérose constituent des facteurs de risque identifiés de la DMLA, de même que l’excès de cholestérol.

- Les facteurs alimentaires : la composition de l’alimentation peut augmenter ou diminuer le risque de DMLA.

Existe-t-il des formes plus ou moins graves de DMLA ?

Il existe deux formes de DMLA :

DMLA atrophique ou « sèche »

Il s’agit de la forme la plus fréquente de DMLA (plus de ¾ des cas). Les cellules visuelles disparaissent progressivement par plages qui s’étendent lentement, au début sans aucune baisse perceptible de vision, et finissent par confluer au niveau de la macula, gênant alors la vision. La DMLA atrophique évolue très lentement, sur plusieurs décennies. Il n’existe pas de traitement pour ce type de DMLA.

DMLA exsudative ou « humide »

Cette forme est caractérisée par l’apparition de vaisseaux sanguins anormaux sous la macula (néovaisseaux). Ces vaisseaux grossiers sont fragiles, non étanches et saignent facilement, constituant des hémorragies et des œdèmes qui peuvent provoquer une cécité brutale. Il existe des traitements pour cette forme de DMLA.

Une DMLA atrophique peut au fil du temps évoluer en DMLA exsudative.

Les symptômes de la DMLA

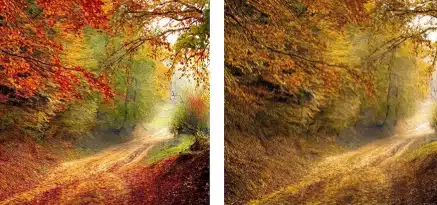

La DMLA entraîne une baisse progressive de la vision aboutissant, après des années d’évolution, à une perte de la vision centrale, ou vision fine, dont on a besoin pour voir les détails. Il devient de plus en plus difficile de lire, de coudre, de bricoler et de plus en plus dangereux de conduire.

Outre la baisse d’acuité visuelle, la DMLA peut se traduire par les symptômes suivants :

Impression de manquer de lumière par baisse de la perception des contrastes

Trou au centre du champ de vision.

En lisant, on se voit pas toutes les lettres des mots, ou bien il manque le mot entier, et on ne perçoit que les mots adjacents.

Vision déformée, gondolée des images, présentant des ondulations : par exemple le montant des portes ou les lignes du carrelage semblent non rectilignes.

Perception déformée des couleurs

Impression de voir les objets beaucoup plus petits ou plus grands qu’ils ne sont réellement.

Gêne en vision nocturne, sensation d’éblouissement

Chacun de ces symptômes doivent vous alerter et doivent être signalés immédiatement à votre ophtalmologiste.

Même en l’absence de symptôme ou de pathologie connue, il est recommandé à toute personne de 50 ans ou plus de consulter un ophtalmologiste une fois tous les 1 à 2 ans pour effectuer un bilan de dépistage global (DMLA, glaucome, cataracte …).

La DMLA rend-elle aveugle ?

La DMLA atrophique ne rend pas aveugle : même si l’on perd la vision des détails, on conserve la vision périphérique, qui permet de garder une certaine autonomie.

Avec des dispositifs grossissants, il reste possible de conserver son autonomie, de lire ou de regarder la télévision très longtemps.

Dans la DMLA exsudative, il peut se produire un décollement séreux localisé de la rétine et des hémorragies, avec un risque de cécité totale et brutale.

Les traitements par injections et par laser permettent d’éviter ces accidents.

Quelles sont les conséquences de la DMLA ?

La baisse progressive de la vision centrale se traduit par une difficulté à discerner les détails. Elle entraîne d’abord des difficultés à lire, puis à effectuer des tâches délicates (couture, tricot, petit bricolage…).

Avec l’évolution de la maladie, la conduite est de plus en plus dangereuse. Le risque de chute ou de se blesser accidentellement augmente.

Lorsque la DMLA arrive à un stade très avancé, elle peut entraîner une certaine perte d’autonomie (impossibilité de faire ses courses, de préparer ses repas …).

Même à un stade avancé de DMLA, il reste possible de se déplacer seul dans son logement, de faire, de s’habiller, de se coiffer…

Les deux yeux sont-ils toujours atteints ?

Après atteinte du premier œil, il existe un risque accru de bilatéralisation, c’est-à-dire d’atteinte du deuxième œil.

Plusieurs actions permettent de limiter le risque de bilatéralisation :

- Arrêt du tabac : informez-vous sur le site « Tabac Info-Service », n’hésitez pas à vous faire suivre par une consultation anti-tabac.

- Adoptez une alimentation préventive : riche en oméga 3, cuivre, zinc, vitamines C et E, lutéine et zéaxanthine, resvératrol … (voir question « alimentation » plus loin)

- Votre ophtalmologiste vous proposera un complément alimentaire, avec un effet protecteur réduisant de 25 % le risque de bilatéralisation à cinq ans.

Peut-on traiter la DMLA ?

Dans les formes sèches, les traitements actifs se limitent à la prescription de vitamines anti-oxydantes, de compléments alimentaires qui contiennent souvent des vitamines, mais également de la lutéine et des oméga-3. Ces traitements visent à ralentir la progression de la maladie, visent également à prévenir l’apparition d’une forme grave au niveau du deuxième œil.

Depuis une quinzaine d’années, il existe en revanche des médicaments efficaces pour traiter la DMLA exsudative.

Il s’agit des anti-VEGF, qui empêchent les vaisseaux normaux de se développer, et limitent les hémorragies et les œdèmes. Si ces médicaments sont très efficaces dans les phases actives de développement des néovaisseaux, ils sont sans intérêt sur des formes cicatrisées ou trop évoluées, ce qui implique que le diagnostic ait été fait à un stade précoce.

Ces médicaments sont injectés directement à l’intérieur de l’œil, par injection intra-vitréenne = « IVT ».